Le risque d'omerta sur le Haut-Karabakh

- Alexis Krikorian

- 21 août 2025

- 2 min de lecture

Alexis Rochette Krikorian

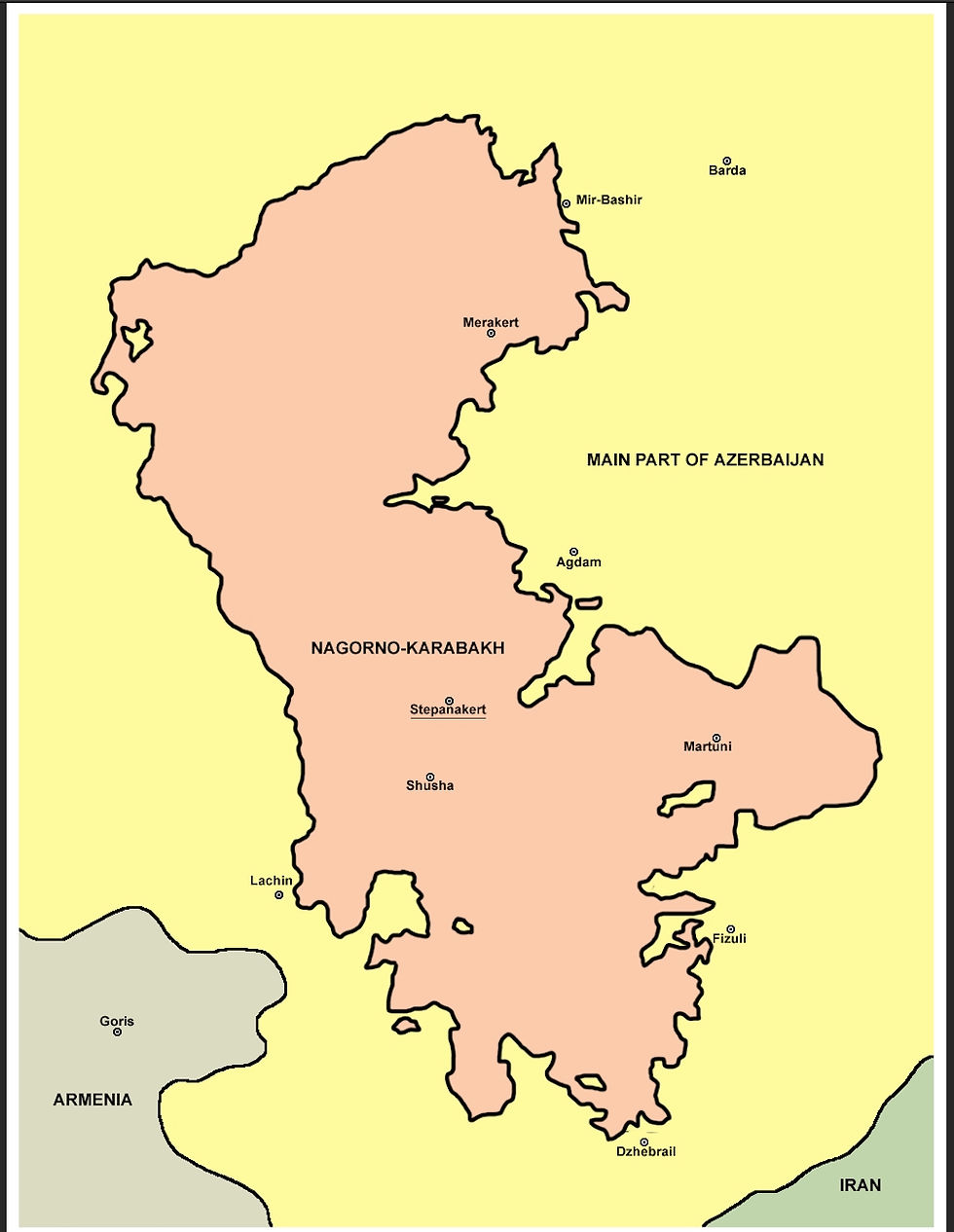

Depuis la signature, le 8 août dernier, d'un pré-accord de paix à Washington par Nikol Pachinian et Ilham Aliev, un nouveau climat semble s'installer dans les débats qui traversent l'Arménie et sa diaspora. Le récent discours du Premier ministre arménien, dans lequel il déclarait aux Arméniens du Haut-Karabakh qu'ils ne rentreraient pas chez eux au nom de la paix, a marqué un tournant douloureux et lourd de conséquences.

Ce qui inquiète aujourd'hui, ce n'est pas seulement le contenu de ces décisions politiques, mais aussi l'atmosphère qui les entoure. De plus en plus, celles et ceux qui osent simplement évoquer le Haut-

Karabakh, qu'il s'agisse de rappeler les droits des personnes déplacées de force, la mémoire d'une communauté ou les promesses non tenues du droit international, risquent d'être étiquetés comme extrémistes, ennemis de la paix, voire « pro-russes ». D'un côté comme de l'autre, l'invective, voire l'insulte, tiennent souvent lieu d'argument politique.

Cette logique de disqualification systématique est d'autant plus dangereuse lorsqu'elle vient du parti au pouvoir. Elle revient à transformer une question vitale en tabou, à réduire au silence des voix déjà marginalisées et à disqualifier par avance tout débat légitime. Or l’expérience historique démontre que l’omerta ne protège jamais une société. Elle ne fait qu'alimenter les frustrations et les incompréhensions, affaiblir la confiance et miner la démocratie.

La paix véritable ne peut se construire sur un silence imposé. Elle exige au contraire une confrontation honnête avec les récits, les douleurs et les espoirs des communautés concernées. Le Haut-Karabagh n'est pas qu'un territoire : c'est l'histoire de familles déracinées, de personnes encore emprisonnées, de droits bafoués et d'un patrimoine menacé de disparaître à jamais.

En tant que défenseur des droits humains, je suis convaincu qu’il ne faut pas céder aux tentatives d’intimidation, d'où qu'elles viennent. En tant qu’occidental vivant dans une société démocratique, voir celles et ceux qui réclament (souvent sincèrement) un débat ouvert et équitable parfois taxés d'être « pro-russes » confine à l'absurde. Il est en effet ironique que des Arméniens de diaspora, formés aux valeurs démocratiques occidentales, se voient reprocher d'exercer précisément cette liberté d'expression qui distingue l'Occident du modèle russe. Il n'a aucun sens d'extrapoler à l'international une invective qui peut, au mieux, avoir un sens au plan intérieur arménien. La liberté d'expression n'est pas une posture partisane : c'est une condition essentielle pour prévenir de nouvelles injustices et garantir une paix durable. Dans toute démocratie mature, celles et ceux qui exercent le pouvoir doivent accepter d'être scrutés et critiqués davantage que les autres. C'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Inverser cette logique en disqualifiant la critique reviendrait à fragiliser les fondements mêmes de la vie démocratique.

Aborder le sujet du Haut-Karabakh aujourd’hui ne revient pas à rouvrir des plaies. C'est au contraire rappeler que la paix exige la justice et la mémoire, et qu'aucun peuple ne devrait être contraint à l'oubli.

Commentaires